大ヴァチカン展

| 鑑賞日:1987年 1月 7日 |

| 会 場:有楽町そごう・5階特設会場 |

有楽町そごう30周年記念特別催事です。そんな輝かしいサブタイトルが付いていますが、現在有楽町そごうは閉館しビックカメラになっています。(2000年に経営破綻し、西武百貨店と統合)

チケットの裏面には日本地図と各地域のそごうが建物のイラスト入りで紹介されています。

【当時の鑑賞日記】

はっきり言って場違いなとこだった。私はルネッサンスの作品集みたいなものだと思っていたのに。それから思ったことは、日本の宗教のものって質素というイメージがあるんだけど、むこうのはきらびやかだってこと。

キリスト教のシスターがいっっっぱいいた。

日本の宗教の美術品が質素であるとは限りません。今となっては、なぜ本展を鑑賞したのか動機がわかりません。美術史などの知識があれば、きっと興味深い展覧会だったと思いますが。

田中一光 デザインのクロスロード

| 鑑賞日:1987年 1月12日 |

| 会 場:西武美術館 |

田中一光さんの作品展。1月12日にはシンポジウムがあり、それをを見たくて行ったようです。

田中一光さんの作品展。1月12日にはシンポジウムがあり、それをを見たくて行ったようです。

【当時の鑑賞日記】

やっぱこの人はすばらしいグラフィックデザイナーだと思うよ!

色がきれいだったね。あれはインクかな? 黒の下地のものはインクで描くみたいで色が浮き出てきれいなの。(この後、色使いの記述が続く)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シンポジウムに参加し、印象に残ったパネラーの言葉をメモしていたのでご紹介します。(パネラーの印象のメモがちょっと笑えます)

テーマ『デザインのクロスロード 伝統と現在』

テーマ『デザインのクロスロード 伝統と現在』

パネラー

柏木博 (都倉俊一と糸井重里に似ている)

安藤忠雄(声は佐藤B作に似ている)

三浦雅士(ひょうきん)

高橋睦郎(笑わせてくれる。はっきりした発音でいい声)

田中一光

・デザインは空気で、私たちはそれを呼吸している(三浦雅士)

・世界の文化は企業が動かす(田中一光)

・美術館やギャラリーだけじゃハッスルしない(田中一光)

・企業は自分で形がつくれない(柏木博)

・デザインには直接的に害(影響)を与えないが建築は与える(安藤忠雄)

・企業と市民の間にデザイナーはいる(高橋睦郎)

・主題をめざす(田中一光)

・経済状況が悪くなると新製品はできないがデザイナーは育つ(柏木博)

・市民と企業とデザイナーは等距離のピラミッドでなければいけない(田中一光)

・デザイナーは経営コンサルタントだ(田中一光)

細江英公写真 ガウディへの讃歌

| 鑑賞日:1987年 1月13日 |

| 会 場:エスパース・プランタン |

簡単に見に行くことができない憧れのガウディ。写真展で堪能してきました。

会場に細江英公さんご本人がいらして、どこかのおばちゃんが興奮気味に「よくこのお仕事をやり遂げましたね」と熱く熱く賞賛していました。

【当時の鑑賞日記】

なかなかきみょーな建物がたくさんあった。よく、ダリやピカソなんかが影響されたっていうけど、この人は一体誰に影響されたんだろう? 正直言ってきもちわるい家もあった。でもこんな家に住めたらステキだな。

それから日比野克彦がいいこと言ってる

「ガウディの魅力は過剰な装飾ではなく、すみずみまでにわたる、己の手の入った仕事ざまである」

この言葉は昨日のシンポジウムにもつながると思う。とにかくガウディはすばらしいです。これから先、もうこんな人はあらわれないでしょうね。

そうそう、サグラダファミリアの建築費に100円寄付してきました。

この先こんな人が現れるのか

は別問題として、唯一無二の存在であるのは間違いありません。

フライヤー右下の角に割引券が印刷されていたようで、会場内のチラシはすべて角が切り落とされていました。プランタン銀座、ぬかりはない!

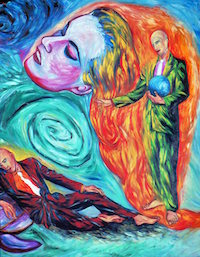

横尾忠則展

| 鑑賞日:1987年 2月 4日 |

| 会 場:西武美術館 |

この衝撃、一生のうちに何度経験できるだろう?

昔、岡本太郎がCMで「芸術は爆発だ!」と言っていましたが、本当にそんな感じでした。絵からエネルギーが出てるというか、圧が出てるというか、会場内に一歩足を踏み入れるのに気合いを入れて入らないとはじき飛ばされそうでした。

【当時の鑑賞日記】

んー、むむむむむ・・・が感想です。画家の横尾忠則の作品展だったんだけど、なんというか、ムンクを見てきた感じ…。

作品を見ながら、これらの作品の共通する主題を探したんだ。その結果『カオスとパワー』だった。確かに力強いんだよね。でもその中に混乱っていうのかな、どろどろしたものがあるんだよね。

その中で「うまい!」と思ったものがあった。『天の岩戸』っていう作品はすごかった。それからビデオで『男の死』という作品の作られるまでを見たんだ。その時思ったことは、これも鏡が貼ってあるわけ、その鏡は、横尾さんが床に落として割ったり、足で踏みつぶしたりするわけ。だから、いろんな形ができるのね。それっていうのは、作品を作る前に想像ができるものではないでしょ。だから、その時『偶然の美』っていうのもあるんだなって思ったの。

かなり興奮した鑑賞日記になっています。その後、横尾忠則さんの作品展をいくつも鑑賞することになります。

ロートレック展

| 鑑賞日:1987年 2月20日 |

| 会 場:大丸グランドホール |

ロートレックのポスターを集めた作品展。

ロートレックのポスターを集めた作品展。

【当時の鑑賞日記】

この人はモンマルトルなんかに住んでるわけ。だから映画みたいな日常がごろごろしてるのが、なんか、うらやましい。

そうそう、そんな中で一番気に入ったのが『恋の告白』っていう作品。これは現代にも通用するなっていうかんじ。すごくステキなのです。

「現代にも通用する」なんてよくも言ったものだと思います。無知って怖いもの知らず…。恥ずかしい。

ロートレックの生い立ちは苦労も多く、絵を描くことで生きがいを見つけ出した人でした。

ロートレックの版画は広告の裏にあるキャバレーの様子が非常にリアルで、”映画見たいな日常”はある意味言い当ててるかもしれません。

バーゼル美術館所蔵作品による アルノルト・ベックリーン展

| 鑑賞日:1987年 3月 6日 |

| 会 場:国立西洋美術館 |

【当時の鑑賞日記】

ただ一つ気付いたことは、岩が描かれている絵があったんだけど、それはもちろん原色で描けないから色をまぜあわせてるんだけど、それがちゃんとまぜあわさって一色になる前の色で岩を描いてるんだ。なるほどーと思いました。

アルノルト・ベックリーンの作品よりも、私には常設展示の絵の方が興味深かったね。モネのはっきりしないなめらかな絵がきれいだなーと思わせてくれたり、ロダンの彫刻がたくさんあったりね。

作品も会場の雰囲気も全く覚えていません。どういった経緯で鑑賞に行ったのかも覚えていません。

シャガール回顧展

| 鑑賞日:1987年 3月 6日 |

| 会 場:日本橋三越3階 催事場 |

アルノルト・ベックリーン展からはしごしてます。

【当時の鑑賞日記】

無料で入れてくれたのはいいんだけど…。聖書の挿絵とかで、あんまりよくわかんなかった…。

そんな中で、自分の絵を線で囲んでいる作品が何点かあったんだけど、それがなんともいえず、かわいかった。色の使い方が原色で、それでいてとってもきれい。

ヴァティカン宮 ラファエロの壁画

| 鑑賞日:1987年 3月 6日 |

| 会 場:大丸グランドホール |

『アルノルト・ベックリーン展』

『アルノルト・ベックリーン展』

『シャガール回顧展』からはしごしてます。

【当時の鑑賞日記】

いや〜、今日はあっちこっち行って疲れる。でもこのラファエロ展が一番素敵だったなあー。

聖書はあまりわからないんだけど、ギリシャ神話ならわかる。なかなかステキでした。

これはね、今日うちを出る時にぴあから招待状が来たの。2枚もらっちゃったから、もう一回行ってくるね。

安井賞展

| 鑑賞日:1987年 3月14日 |

| 会 場:西武美術館 |

安井賞に入選した作品展。安井賞の安井とは安井曾太郎だということも知らずに鑑賞しています。

安井賞に入選した作品展。安井賞の安井とは安井曾太郎だということも知らずに鑑賞しています。

【当時の鑑賞日記】

ん〜、意味のわからないものだらけでした。

出品作家になつかしの大宮達男さんがいたのには感動したね。あいかわらず赤々としていました。

公募展を始めて見たのだと思います。個性を競う公募展。複数の作家の作品群は当然統一性がありません。それがこの感想につながったのかもしれません。

大宮達男さんは1983年に銀座の画廊で個展を見ました。

うつりゆく街展

| 鑑賞日:1987年 3月29日 |

| 会 場:船橋西武美術館 |

イエルク・ミュラーの作品展。

【当時の鑑賞日記】

おもしろかったですねー。日曜日だったから親子連れが多かった。でもね、これって子どもより大人が見るべきじゃないかな。

童話の世界で面白かったな。「ピーターとオオカミ」っていうのはクラシックの曲にあわせて描かれたものなんだ。へえ〜って感じ。それから「ぼくはくまのままでいたかったのに・・・」っていう童話は意味深で気になる作品です。

童話「ぼくはくまのままでいたかったのに・・・」は、森で冬眠した熊が目覚めて穴から出てみると、森に工場が出来ていて、強制的に働かされてしまうという話。多数派の意見に従わなくてはならず、いいように使われて捨てられる熊。まるで戦争に駆り出される市民の様です。

この童話は、絵はイエルク・ミュラー、作はイエルク・シュタイナーです。

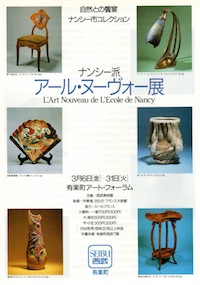

ナンシー派 アールヌーボー展

| 鑑賞日:1987年 3月29日 |

| 会 場:有楽町アートフォーラム |

フランスのロレーヌ地方ナンシー市でエミール・ガレを中心に集まった芸術家の作品。ガラス工芸だけではなく、家具や陶器にまで至ります。

フランスのロレーヌ地方ナンシー市でエミール・ガレを中心に集まった芸術家の作品。ガラス工芸だけではなく、家具や陶器にまで至ります。

【当時の鑑賞日記】

んー。いまいち。確かにおもしろい作品はあったんだけどね。

なんでしょうね。生意気ですね。

ガレやドーム兄弟によって美しい作品が誕生します。自然をモチーフにした作品群は、当時ナンシーに留学していた高島北海の影響からだそうです。

ガレが日本の花鳥風月に影響されたことはよく知られていますが、高島北海の名前はあまり知られてないかもしれませんね。

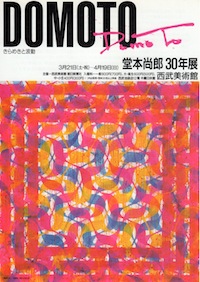

堂本尚郎 30年展

| 鑑賞日:1987年 3月29日 |

| 会 場:西武美術館 |

【当時の鑑賞日記】

はっはっはっはっ。西武めぐりをしてしまいました。おしまいは堂本さんです。

作品はというと…。はっきり言ってわけわからなかった。そんな中でステキな1枚を見つけてしまった。「太陽」っていうの。これは感動ものだった。

この日は船橋西武、有楽町西武、池袋西武と、西武巡りで作品展を見て回ったようです。当時は西武美術館友の会に入っていました。

私は美術の知識はあまりなく、どんな作品展でも好きか嫌いかの判断しかできません。なので現在でもそうですが、作品展の中で一つでも感動できる作品に出会えればラッキーだと思っています。

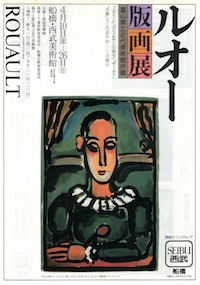

富山県立近代美術館所蔵 ルオー版画展

| 鑑賞日:1987年 4月14日 |

| 会 場:船橋西武美術館 |

【当時の鑑賞日記】

んー。よくわからなかったなぁ…。

あんまりパッとしなかったもんね。関係ないけど、感動しちゃったのが、観賞用の椅子。かわいかったの。ただそれだけ。

ルオーの作品自体に感動するものはなかったようです。宗教的な絵が多いからかな?

”観賞用の椅子”とは美術館の椅子で、ルオーとは無関係です。当時の鑑賞日記には椅子のイラストが描かれていました。パイプ椅子のようなものにゴムの糸で背もたれなどを編み込んだような椅子でした。

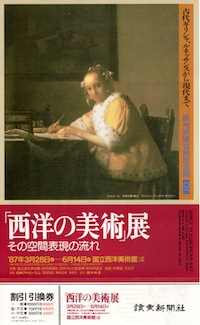

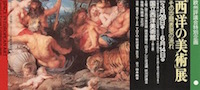

西洋の美術展

| 鑑賞日:1987年 4月25日 |

| 会 場:国立西洋美術館 |

当時、マスコミでも大々的に取り上げられた話題の展覧会だったと記憶しています。当時としてはかなりの観客数だったのではないかと思います。

当時、マスコミでも大々的に取り上げられた話題の展覧会だったと記憶しています。当時としてはかなりの観客数だったのではないかと思います。

【当時の鑑賞日記】

あれだけたくさん(作品を)集めただけでもすごいと思うね。そんで今回は何をよく見てきたかというと、構図の中の”線”を集中して見てきたわけ。それがさー、ほんとかんぺきなんだよねー。どの線もみんな絵の中心にいくんだよね。どの絵もどの絵もね。

古代の作品なんて誰が考えたんだろうって思うよ。今の文化よりも古代の方がずっっっと進んでいたのかもしれない。

そんで、絵を描く人によってキリストが違うなって思った。やっぱラファエロが一番光ってたな〜。

たくさんの作品群に圧倒された鑑賞日記になっています。

福田繁雄展

| 鑑賞日:1987年 5月 5日 |

| 会 場:伊勢丹美術館 |

1984年の『福田繁雄の視覚からくり展』以来の福田繁雄展。同じ伊勢丹美術館です。

1984年の『福田繁雄の視覚からくり展』以来の福田繁雄展。同じ伊勢丹美術館です。

【当時の鑑賞日記】

またまた笑わせてくれました。

一番笑ったのは『ストライク』っていう作品。これは声を出して笑ってしまった。その他でおもしろかったのは『電気はつらつシリーズ』。あれはきっと乾電池だね。

ん〜、それにしても、素晴らしい人だね。うん。

半券に視覚の謎を造形で解明かす新作発表ー 今、見えてきた、もう一つの光、そして面白さ

と書かれています。光を当てて影で形を作り出す作品が本展の目玉だったように記憶しています。

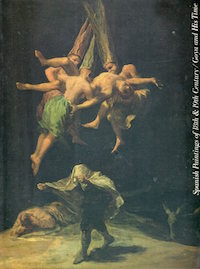

ゴヤとその時代展

| 鑑賞日:1987年 6月22日 |

| 会 場:西武美術館 |

【当時の鑑賞日記】

感動でしたねー。今年、『横尾忠則展』に次ぐ大きなインパクトのある展覧会だった。西洋の美術展よりも大きな感動があった。

まずはじめに人物がすごく私をひきつけたんだ。それから『マドリード市の寓意』という作品があって、これがすごくてずーっと見入っちゃった。画面を上下に2つに切ると、下の画面は遠近法にあてはまってるんだけど、上の画面はあてはまらないんだよね。中央に立ってる女の人以外は空想の世界なんだろうけどさ、これがすごいなーって思ったわけなんだ。感動もんだったね。

なんだか熱く語っていますが、この文章が作品を言い当てているのか、よくわかりません。

ゴヤの作品数点と、その他の画家の作品で構成された展覧会。肖像画から、遊ぶ子供達、背景に戦争の影が見える絵など、テーマは広く様々でした。王室やのどかな風景、独立戦争などは同時代のスペインに確かにあったものなのでしょう。画家たちが確かな技術で自分の見てきたもの、感じたものを残しています。

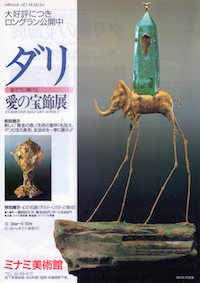

ダリ 愛の宝飾展

| 鑑賞日:1987年 6月29日 |

| 会 場:ミナミ美術館 |

飽きもせず、何度もダリの宝石を見続けていますね。これで4回目かな。

【当時の鑑賞日記】

今回はじっくり見てきました。宝石ってきれいだね。

驚いたのは『ポルトリガトの聖母』の他に『追想の女の胸像』があったこと。まゆげのないおねえさんで、羽根の髪の毛してたよ。

そんで、私の好きな目の時計のやつ、あの時計動いてるんだ。びっくり。見る度に針の位置が違うんだもん。

そんで新しく『黄金のつぼ』っていうのがあったんだ。それ見て思ったね。画家は半分哲学者でもなくっちゃやれないってね。

帰りに自由に持ち帰っていいという『ポルトリガトの聖母』のカレンダーをもらってきちゃった。なかなかおもしろかったな。やっぱダリってすごい人だね。

当時の日記に書かれている画家は半分哲学者でもなくっちゃやれない

っていうのはどうかわかりませんが、ものの本質を見る目を持っている方がより人々の心に訴える作品を作り出せるだろうことは想像できます。

前年に同美術館で鑑賞した時とチケットの図柄が違っています。

カンディンスキー展

| 鑑賞日:1987年 7月24日 |

| 会 場:東京国立近代美術館 |

招待券をいただいて鑑賞に行ったようですが、どうやらシャガールと勘違いしていたようです。

【当時の鑑賞日記】

戦争中の人だったから、平和をテーマにしたものが多かったな。

円って地球だったり、人の心だったりするんだね。

それから、こういう展覧会に行く前に、その人の簡単な履歴がわかると作品理解にすっごく役立つね。

確かに! 当時の鑑賞日記に書かれているように、画家のプロフィールを知ることは作品理解の手助けになります。画家の暮らした時代背景や宗教などを知れば、さらにいいと思います。わかっちゃいるけど、怠け者の私は現在でもほとんど予備知識なく鑑賞に出かけます。ほめられたことではありません。

確かに! 当時の鑑賞日記に書かれているように、画家のプロフィールを知ることは作品理解の手助けになります。画家の暮らした時代背景や宗教などを知れば、さらにいいと思います。わかっちゃいるけど、怠け者の私は現在でもほとんど予備知識なく鑑賞に出かけます。ほめられたことではありません。

上は半券。下は、確か書店で配布されていたしおりだったと思います。こちら割引券にもなっています。

Blood 6 展

| 鑑賞日:1987年 8月30日 |

| 会 場:松屋銀座 |

日比野克彦さんを目当てに見に行ったようです。ですが、展示作品の記憶は全くありません。

日比野克彦さんを目当てに見に行ったようです。ですが、展示作品の記憶は全くありません。

【当時の鑑賞日記】

日比野さんのはウォールペインティングみたいなものだった。もちろん段ボールだけどね。

サイトウマコトさんの骨盤の写真は”どきっ”とした。

当時のグラフィックデザイナーのニューウェーブだったのでしょうか?

日比野克彦さんは当時大変な人気で、タレントのようにテレビにもよく出演されていました。本展には関係ありませんが、私は奥様のひびのこずえさんのコスチュームデザインも素敵で好きです。

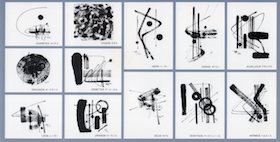

4-G.D 展

| 鑑賞日:1987年 8月30日 |

| 会 場:松屋銀座 |

『Blood 6 展』に続いて鑑賞したようです。

『Blood 6 展』に続いて鑑賞したようです。

フライヤーは片面がBlood 6 展、片面が4-G.D 展となっています。(レコードの”両A面”的な感じです)開催期間も同じです。

【当時の鑑賞日記】

久々のヒット作!見に行ってよかったと言えるものだった。

福田繁雄、田中一光、永井一正は知ってるけど、亀倉雄策さんの作品ってまとめてたくさん見たことがなかったの。こんなすごい人だとは思わなかった。マークを作らせたら日本一だね。すごい人だよ。

ここの会場は入ってすぐに圧倒されたよ。「この人たちにはかなわないなぁー」って思ったよ。どっしり、ずっしりしててね。久々に満足できる展覧会だった。

当時の日記この人たちにはかなわないなぁー

って言っちゃうところに自分でもびっくりします。久々に満足できる展覧会っていうのにも驚きます。(この年は興味深い作品展が多いのに)

4-GDとは ”グラフィックデザイナー4人の巨匠” という意味でしょう。半券のデザインは神がかりともいうのでしょうか、リスペクトされた表現になっていますね。日本のデザインの創世記を作り上げた人たちでしょうが、今見てもまったく古くさくないということは、それだけデザインが優れているってことでしょう。

若林薫 切り絵展

| 鑑賞日:1987年 8月30日 |

| 会 場:有楽町阪急コミュニティギャラリー |

『Blood 6 展』『4-G.D 展』に続いて鑑賞したようです。どういった経緯で本展を鑑賞したのか全く覚えていません。同じ銀座だし、ふらっと立ち寄ったといったところでしょうか。

なぜか当時の鑑賞日記に本展の記載が残っていません。作品も全く覚えていません。しかし、本展が面白かったのでしょう。その後、切り絵展を鑑賞することが多くなっていきます。

会場で記帳をしたようで、作家ご本人からお礼状が届いていて、左のポストカードと一緒に保管されていました。律儀で丁寧な方です。きっと、作品展に感動したので記帳したのでしょう。なのになぜ、毎回恒例の鑑賞日記をつけていないのか、我ながら謎です。

切り絵はどんな線でもすべてシャープで迷いを許されないので、潔くて素敵です。

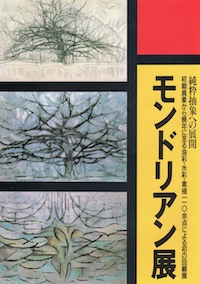

モンドリアン展

| 鑑賞日:1987年 8月30日 |

| 会 場:西武美術館 |

『Blood 6 展』『4-G.D 展』『若林薫 切り絵展』に続いて鑑賞したようです。

『Blood 6 展』『4-G.D 展』『若林薫 切り絵展』に続いて鑑賞したようです。

たくさん美術展のはしごをして、頭が疲れたのでしょうか? モンドリアン展の感想も当時の鑑賞日記に残っていませんでした。

モンドリアンは抽象画だけでなく具象も描いています。そして、その中間のような絵もあります。こういった抽象と具象の間にあるような作品を見ると、抽象画も難しくないように感じます。抽象画を見るヒントです。左のフライヤーを上から順に見ていくと、絵が抽象画へと移っていく様子がわかりますね。

イヴ・サンローランがモンドリアンからインスピレーションを受けて作ったワンピース、モンドリアン・ルックはあまりにも有名。素敵な服です。(私には着こなせませんが…)

福本龍のキャリグラム ギリシャ神話展

| 鑑賞日:1987年 9月 7日 |

| 会 場:ギャラリー新宿高野 |

【当時の鑑賞日記】

今日、家を出る前に読売新聞で見かけたもの。ぴあには載ってなかった。内容はというと…。文字をそのまま絵にしてるわけ。ニケとカリテスは「うまい!」と思った。

レタリングとはちょっと違い、字をアートにするという発想。もちろん書道ともまったく違う表現で面白いと思いました。

JACA'87 日本イラストレーション展

| 鑑賞日:1987年 9月 7日 |

| 会 場:伊勢丹美術館 |

新人発掘の登竜門的な公募展だったと思います。

新人発掘の登竜門的な公募展だったと思います。

【当時の鑑賞日記】

小宮万里って人の(作品)はかわいいなって思った。

私には入賞と準入賞の違いがまったくわからないんだよね。

第16回 現代洋画精鋭選抜展

| 鑑賞日:1987年 9月 7日 |

| 会 場:伊勢丹ファインアートサロン |

『JACA'87 日本イラストレーション展』を見た後、会場出口付近にあったアートスペース(画廊)で開催されていたと思います。

『JACA'87 日本イラストレーション展』を見た後、会場出口付近にあったアートスペース(画廊)で開催されていたと思います。

奇抜でド派手な日本イラストレーション展とは対照的に落ち着いた空間だったように記憶しています。

【当時の鑑賞日記】

素材感ばっちりですごいと思った。

展示作品は全く覚えていません。

左のポストカードは金賞を受賞されたお二方の作品ですが、ポストカードの中に収められた小さな絵でも、洗練された美しい絵です。

第72回 二科展

| 鑑賞日:1987年 9月15日 |

| 会 場:東京都美術館・上野の森美術館 |

どなたに招待券を頂いたのか覚えていません。

どなたに招待券を頂いたのか覚えていません。

【当時の鑑賞日記】

いや〜、あるあるあるある疲れちゃったよ。

『JACA'87 日本イラストレーション展』に出てた人の作品もあった。似たような絵だからすぐにわかった。

公募展についてもあまり詳しく知らないのですが、絵画、デザイン、写真、彫刻と4部門ある様です。また、会場は2会場同時開催だったようです。当時はどうだったか知りませんが、最近では芸能人の作品もよく出品されてますね。

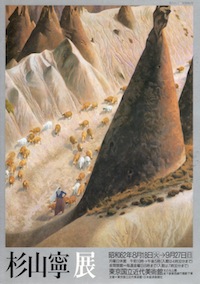

杉山寧展

| 鑑賞日:1987年 9月25日 |

| 会 場:東京国立近代美術館 |

「なんかお前の好きそうな展覧会やってるぞ」と、テレビのインフォメーションを見た父がすすめてくれたので見に行ってきました。

私はこの時初めて杉山寧さんのお名前を知りましたが、作品は美術の教科書に載っていたと記憶しています。

【当時の鑑賞日記】

体的にきれいだったね。みんなバックがすごくきれいなんだよね。同色系だけで描かれた絵なんかが結構あって、それがきれいなんだ。

大仏の顔に表情があるんだよね。すごく優しい顔なのね。絵だから目がちょこっと大きめなんだけど、すごく優しいの。口もね、微笑んでるっていう感じなの。

絵の描き方も変わってたな。写実的ってほどでもなく、かといって平面でもない。

客層はですね「私は◯◯会の会員で、もう◯年油絵をやってます」ってな感じのおじさん、おばさんばっかりだった。

杉山寧の絵はとても独特で、砂絵のようにふんわりしているのに力強い。色彩は落ち着いているのにカラフル。とても美しいです。他の誰の絵にも似ていない独創的な作品群です。

ブリティッシュスタイル170年

理想都市の肖像にみるイギリスのインテリア、建築、都市計画展

| 鑑賞日:1987年 9月27日 |

| 会 場:西武美術館 |

展示内容の記憶がほとんどありません。本展のフライヤーを見てなんとなく思い出したという感じです。

展示内容の記憶がほとんどありません。本展のフライヤーを見てなんとなく思い出したという感じです。

【当時の鑑賞日記】

ん〜、なんか場違いなところだったなっていう感じ。

ぜーんぜんわからなかった。クラシックな家具があったけど、私はガレとかの方が好きだ。

都市設計の設計図があったようです。アートと言うより街づくり的な展覧会だったのかもしれません。なので、いつも以上に展示品の意味がわからず場違いなところ

という感想になったのでしょう。

東京芸術大学創立100年記念展 教官作品

| 鑑賞日:1987年10月18日 |

| 会 場:有楽町西武 |

美術・芸術のことなんてな〜んもわかっていないのに、芸大教官の作品展を見に行ったようです。

【当時の鑑賞日記】

やっぱこんな感じなのかーって感じ。野見山暁治さんの(作品)なんかわけわかんなかったもんね。でも彫刻で林武史さんのを見た時は「うわーーーーーーーーーーーーーー」って思ったね。少しけずられた岩が楕円に並べられただけなんだけど、すごいなって思った。こういう人がいると思うと、やっぱり芸大ってすごい。

林武史さんに圧倒的な力を見せつけられたという感じですね。

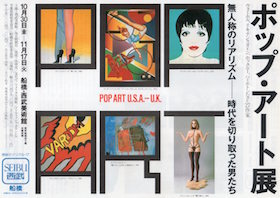

ポップアート展

| 鑑賞日:1987年11月 7日 |

| 会 場:船橋西武美術館 |

リキテンスタインやウォーホルと、ここで初めて出会ったのかな?

【当時の鑑賞日記】

すごいなって思った。すごくエネルギッシュでパワフルで。こんなパワーのあるものが大衆芸術なのかね?

ポップアートの題材は身近にあるものでイメージも湧きやすいので、孤高の芸術よりも胸に訴えるものがあったのでしょう。

リチャード・ハミルトンの『途方もないロンドン』はミック・ジャガーが逮捕された時の報道写真がベースになっています。これがアートになってしまうのは被写体の力の大きさでしょうか? ちなみに、私は当時このポストカードを部屋に飾っていました。

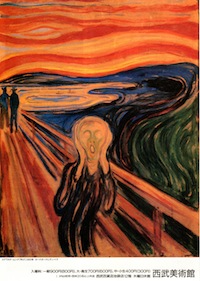

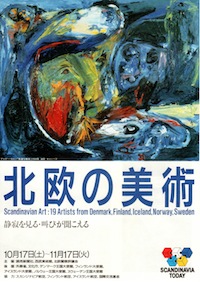

北欧の美術展

| 鑑賞日:1987年11月17日 |

| 会 場:西武美術館 |

船橋西武美術館で『ポップアート展』を見た同日に見ています。

船橋西武美術館で『ポップアート展』を見た同日に見ています。

デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンから19名のアーティストの作品を展示していたようですが、なんといってもメインはエドワルド・ムンクでした。

【当時の鑑賞日記】

ムンクがすごかった。こういう絵を描いて有名にならないわけがないってほど、すごくすごかった。「叫び」にしろ「吸血鬼」にしろ「嫉妬」にしろ、すごかった。あんなに迫力があって。人を引き付けちゃう絵ってあるんだね。

「叫び」は板みたいな上にそのまま描かれてあったみたいだったな。ほんと叫びが聞こえてきそうなんだよ。

「吸血鬼」もすごかったね。何が恐ろしいって、血を吸ってる女の人より吸われてる男の人。なんか自分の姿じゃないかと思ちゃったよ。冷たくなったあの青い人がね。

「嫉妬」は手前にいる男の人の目だね。ロートレックのポスターにもこんな目をした人がいたな。たしか。

その他の作品を見て思ったことは北欧って寒いんだなってこと。べつに風景じゃなくてさ、色の使い方が寒いんだよね。

見てきて正解だった。ムンクはすごい。

ムンクの作品からは妖気のようなオーラが出ていたように感じました。時々、絵から圧のようなものが出ている作品に出会うことがあります。そういった作品に出会えるとやはり嬉しいです。

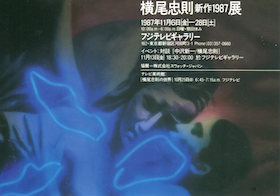

横尾忠則展

| 鑑賞日:1987年11月24日 |

| 会 場:フジテレビギャラリー |

鑑賞当時、フジテレビは新宿区河田町にありました。会場のフジテレビギャラリーはフジテレビ入り口横のプレハブのような簡単な造りの建物だったと記憶しています。

鑑賞当時、フジテレビは新宿区河田町にありました。会場のフジテレビギャラリーはフジテレビ入り口横のプレハブのような簡単な造りの建物だったと記憶しています。

【当時の鑑賞日記】

まったく横尾忠則って人はどーゆー奴なんだ!? 絵を見て感動することが少なくなってしまった私に「まだまだ絵を見捨てるには早いぜ!」って言ってたようだったよ!

何が私を引き付けたかって言うと『無害?』『邪』『ワンダラー』。3つとも構図は同じ。石膏のアポロン像みたいな人が女の人をだきかかえているんだ。16もある作品の中で3つも感動してしまう絵があるなんて、やっぱり来てよかったなって思ったね。